2019年03月29日

日本もいよいよ宇宙ビジネスに

つい先日インターネットのニュースを見ていて面白い記事を見つけた。

民間会社「スペース ワン」が、和歌山県に日本初の民間ロケット発射場を

建設すると発表したというものである。

朝日新聞ニュースによると、

キャノン電子などで作る民間会社「スペース ワン」(東京)は3月26日、

和歌山県串本町に、日本初の民間ロケット発射場を建設すると発表した。

世界的な宇宙ビジネスの拡大を睨み、小型ロケット専用の発射場を整備し、

小型人工衛星を打ち上げる「商業宇宙サービス」を提供する。

2021年完成予定で、同年度中に打ち上げを目指す。

尚 スペースワンはIHIエアロスペースや清水建設、日本政策投資銀行も

出資し、2018年7月に設立された。

話は大分飛ぶが、映画「2001年宇宙の旅」が製作されたのが1960年代

後半で、かれこれ半世紀もたつ。

この間スペースシャトルも何回も打ち上げられ、今では巨大な(420t=小型

乗用車420台相当)の国際宇宙ステーション(ISS)が地上400km上空を

周回している時代である。

昨年の5月だったか、この国際宇宙ステーションの日本棟「きぼう」から

ケニアの人工衛星が放たれたことはまだ記憶に新しい。

閑話休題

「2001年宇宙の旅」が製作されたのが1960年代後半であったが、この

テーマ曲に使われたのが「ツァラトゥストラはかく語りき」で、私が20代後半に

なった頃、どこかのレコード店でこの曲をジャズロックにフュージョンした

デオダートのレコードを手に入れて、私のお気に入りの1枚になった。

タイに来た時私は身軽で来たため、このレコードは今は実家にあり、タイで

聴くことがなくなってしまった。

車に乗っていてもタイミュージックが多く、ある人にお願いし休暇で帰国した

際に購入してもらったのが、このCDでデザインもレコードのジャケットと全く

おなじである。

お蔭で車通勤のため、いつでも聴けるようになり、しょっちゅう聴いている。

話を元に戻すと、そんな訳で宇宙関係の話を聞くと「2001年宇宙の旅」を

思い出し、ツァラストラ・・・に繋がるのである。

このニュースがいいと思ったのは、民間事業であることで、これが国の事業で

あったら、まだ他にやることがあるだろうぐらいにしか思わなかったと思う。

さてこんなことを考えていた矢先の3月27日、インドのモディ首相が国民に

向けた演説で、ミサイルによる人工衛星破壊に成功し、「宇宙大国」の仲間

入りした「歴史的偉業」だと力説したそうである。

因みに現在対衛星ミサイルの運用能力のある国は、アメリカ・ロシア・中国の

3か国だそうである。

私がとやかく言う必要は何もないが、それでも貧困層を抱えているインドには、

今やらなければならないことは他に沢山あるだろうにと思う。

ましてや衛星破壊ってどう使うのか、宇宙大戦でもあるまいに。

核兵器拡散防止条約だって思い通りに進んでいないのに、そんなことをする

よりそういうものを開発しない条約批准を考えるべきだろうに。

とはいえ、人間に「生と死」があるように物にも「創造と破壊」がある。

創造するのが科学ならば、破壊するのもまた科学である。

原爆を創造し、広島・長崎を破壊した。

原子力発電を考えだし、チェルノブイリや福島の悲劇を生みだした。

対衛星ミサイルを創造し、衛星を破壊して宇宙にゴミをばら撒く積りらしい。

最もそんな宇宙のゴミを心配するほど私は長生きしないだろう。

2019年03月28日

設置簡単、タープテント

我が家に何かあるときは、大体私がいない昼間起きている。

先日もあと数mで我が家というところで、中庭に何やらテントらしきものが

見え、ミヤさんが何やらやっているようだった。

車を駐車場に入れ中庭を覗くとやはりテントで、「こんなもの置いて犬に

日陰でも作ってやるのか」というと、「それもあるけど、雨が降った時に

シャワーさせると、私が濡れるから」と言います。

「犬だから1日くらいシャワーしなくたっていいじゃないか」と言えば「1日

くらいならいいけど、2~3日開けると臭くなるからダメ」だそうである。

とにかく次から次へと無駄と思えるような金の使い方をして、と思いながら

「一体これどうしたんだ」と私、「通販の広告で見つけ、安かったから近くの

ホームプロやThai Watsaduで探して買った」

「いくらだったんだ」「1500B,安いでしょう」(こんなの高いか安いかなど

知る由もない。)

「一人で組み立てたのか?」「ケン(息子;夜勤で待機中)と二人で建てた」

日本にいたころ、学校の運動会・町内会の催し・少年サッカーの休憩所

つくりなどで、よく組立したがとても一人二人で組み立てられるものでは

なかった。

片足を持ち上げると馬鹿に軽量であるが、天上部の梁は結構工夫されて

おり、強度も考えられている感じ。

ただタイの雨季の大雨と風に持つか心配になる。

インターネットで調べてみると、この手のテントはタープテントというらしく、

ワンタッチ組立とか書かれているが、それにしても長手3mX幅2mX高さ

(梁まで)2mと大きなものではないが、それでも長さ6mのもので8000円

以上はする。

翌日家に帰ると件のテントが折り畳まれており、どうしたのか聞くと天幕の

ほつれが気になって交換してもらったらしい。

設置を頼まれたので手伝ったが、確かにワンタッチではあるが、幅2mの

物を広げるには一人では無理で、やっぱり柱の数だけの人数はいた方が

効率的に設置できる。

4人もいれば5分もかからない。

ふと心配になって「どこ製だ」と聞くと「メイド イン タイランド」との答え。

どうせそんなこと調べてないだろうから、メイド イン チャイナかもしれない。

安物買いの銭失いにならなければいいが、とはいってもこれまた私の腹が

痛むわけではないからいいのだが、自分の収入源ができたからと言って、

もう少し自重してもらいたいものであるが、これから雨季に入ると洗濯物の

心配もあるので、もう一つ買うつもりだという。

「今すぐ買わなくとも少し様子見たら? すぐ壊れるようだったら勿体ない」

と言ったがミヤさんは納得はしないけれど、それはそうだというような顔を

していた。

2019年03月26日

息子のブアッㇳ(出家)準備

息子が来月21日にブアッㇳ(出家)することになった。

成人(20歳)になったからではなく、既に24歳になっており、今年から働きながら

大学に行くことになり、そうなると出家修行などしている時間もないため、先にやって

しまおうとミヤさんと相談して決めたようである。

タイの男は成人になると一度は出家しなければならなず、必ずしも20歳になったから

という訳ではなく、30歳を過ぎてから出家する人もいるようだ。

以前はカオパンサー(入安居)に出家し、3か月後のオークパンサー(出安居)に還俗

するようであったが、今時は5日・7日・9日・2週間とか個人の都合で決めているよう

だが、この期間会社を休んでも企業に拘束力はなく、息子は1か月休んで半月分の

給料を保証されている。

当初は既知のお坊さんと相談し、コラ―ト(ナコンラチャシマ)のお寺で修行することに

なっていたが、数日後お坊さんから電話があり、今の法律ではタビアンバーン(住居

登録)のある地域でなければいけないそうで、結果家の近くのお寺で修行することに

なったのだが、だからといって家から通うということはできない。

このお寺我が家から車で、5分のところにある。

さて出家式であるが、お坊さんが選んでくれた吉日4月21日で、還俗は4月30日と

9日間の修行だそうである。

しかしその前にいろんな準備がある。

取り敢えず簡単なところから、無事に式が終わったら参加いただいた方にばらまく

「おひねり」を作るため、家中のサタン・10Bを除くコインを999個かき集める。

できたのがこちらで、青い袋に入ったのが普通のおひねり、白い袋のはリボンを

使って飾り結びしたおひねり。

因みに、日本の棟上げ式などで5円玉を「おひねり」にするのは、「ご縁がある」

のではなく、穴から向こうが見える「先の見通しがある」のゲン担ぎだそうだ。

こちらの方はなぜ999個なのか知らないが1B・2B・5Bあわせて、優に

1500B位になると思う。

次に白い封筒を準備し、お寺とお坊さんへのタンブン(お布施・寄進・徳を積む)の

準備であるが、これが結構バカにならなく7000Bくらい包んだ。

出家するのにこんなにお金がかかるのか、と思うのは私だけではないはずであるが、

恐らくミヤさんが見栄を張って決めたに違いない。

後は招待状の印刷であるが、親戚・友人・知人で50名位で大袈裟にやらない予定で

あるが、息子は会社にこの招待状を以て出家することの証として提出するそうで、

口頭の申請は認められないとのことである。

印刷の手配は済んだが、この招待状には中央に本人の氏名、本人の下に両親の名

本人の上に両親の両親(本人の祖父母)の名を書くそうであるが、我が家は子供を

引き取って私の姓と日本名に改名したため、例外の印刷となるようである。

後はお坊さんの食事や果物、来ていただいた人たちへの食事等々の準備であるが、

これはあらかじめ予約はしてあるが、注文数は前日に確実な数を連絡すればよい。

もうひとつ大事な白と黄色の僧衣も前日購入するつもりである。

ところで肝心の本人の用意するものは、バーリ語の経文を暗記しなければならず、

お坊さんからタイ語で書かれた経文を一生懸命暗唱している。

当日 白い僧衣に着替え、断髪したあとお坊さんの前で経文を唱えなければならず、

それができて僧になることを許され、黄色の僧衣を身に着けることになる。

つまり 俗人 → タムクワン儀式 → 僧 ということになる。

この出家であるが、一般的には成人通過儀礼として行われることが多いが、一方で

「自分探し」という内面的理由もあるらしいが、基本的にはタンブンする(肉親・両親に)

ということが大前提になっているとのこと。

さて本人は如何に・・・・?である。

親にタンブンするのが大前提ならば、親に任せっきりというのも考え物なので、それを

ミヤさんに話すと、全額はできないが何某かの金額はミヤさんに渡しているようだった。

日本人でこのタイの出家の経験をした話があるが、興味のある方下記をご覧下さい。

「タイのお寺で壮絶な修行! 異国でお坊さんになった日本人青年の話」

2019年03月23日

面白いもの見つけた・・・工夫と遊び心と

タイには注意して見廻すと、結構面白い(これには主観があるが)ものが結構転がっ

ているので、これはと思った時に写真にとっておいたものを紹介します。

【軒下の飾り:ハチ】

整理棚が必要になり、1月末にミヤさんとスチール棚や事務椅子などを売っている

販売店に行ったのだが、ミヤさんが品定めをしている間私は手持無沙汰で、店の中の

品を見ていたのだが、ふと見上げると天井といおうか軒下といおうか、そこに金・銀の

ハチがぶら下っていた。

最初はひょうたんを加工したのかと思ったのだが、よく見ると溶接した跡があり翅は

包丁を利用したようである。

足や触角は金属をひねって作ったようであるが、ここの主人か誰かが作ったにしては

器用なものだが、もしかしたらどこかで購入したのかもしれない。

こういう遊び心は何とも好きな類である。

【ピックアップの荷台の柵】

先月の始め頃まで我が家はミヤさんの改装作戦で、あちこち手が加えられたのだが、

その時の業者が乗ってきた車は、失礼だが大分年季の入った車で、フロントバンパー

はツギハギみたいな感じである。

・・・で、荷台の柵を見た私は思わず感心してしまった。

なんと木製の家具(ベッドか何か)の柵か、或いはベランダの手すりなのか、これを

塗装し直して荷台に括り付けていたのである。

断捨離とは逆に、勿体ないの心が工夫につながっている産物なのだと思った次第。

これまた失礼であるが、エンジンフードのサビは頂けないがこの柵には脱帽した。

【人力給排水機】

社用である仕入先さんに伺った時のことである。

昼休みに一服した後ブラブラと事務所に戻る途中で、これまた珍奇なものを見つけた。

自転車の後輪とその後部にシリンダーのようなものが設置されており、この2つを

Vベルトで繋いでいるのである。

シリンダーの先端には左右にパイプが延びており、これは給排水のパイプであろうと

推測がつく。

そうして、自転車の上には雨天時にも仕事ができるよう、屋根も付けられていた。

省エネのための工夫で、自分たちで作ったのだという。

思わず拍手である。

断捨離何するものぞ、廃品利用と工夫の賜物である。

【風見鶏】

この風見鶏はタイではときどき見かけるものであるが、見ているとなかなか味わいの

ある代物だと思ってしまうのは私だけだろうか。

風を受ける風車とそれを受けて向きを変える風見鶏、この風車と風見鶏を繋ぐ

鉄棒がクランクになっていて、このクランクに人形がセットされているものである。

見ていると人形が一生懸命クランクを回して風車を回しているようにも見えるのだが、

実は風車が回って人形が働かされているのである。

「動いている」と「動かされている」、「働いている」と「働かされている」、目に映って

いる事象は同じだが、「見方」によっては180度も違うのである。

こういう遊び心って見ているだけでも楽しい。

【シーチャン島のトゥクトゥク】

最後は以前にも紹介したトゥクトゥクである。

この島のトゥクトゥクは完全寄せ集めの、手作りの乗り物なのだ。

自動車部品の生産開発にかかわってきた私には、思い出深い部品にここで出会えた。

ヘッドランプは殆ど日本の一昔前の2輪車のランプ、ガソリンタンク然り、エンジンは

TOYOTA・NISSANのマークが見えるし、シャーシはこれまた大型2輪車のものを

改造したと思われる。

使えるものは使う「勿体ない」の代表格のようなもので、断捨離とは対極の精神の塊。

わが嫁さんは「勿体ない」の欠片もなく、断捨離の最たるものであるが、一般的な

タイ人は「勿体ない」 否「勿体ない」という直接的な意識よりも、まだ使える

取り敢えずとっておいて何かに使おう、という方が多いのではなかろうか。

ともあれこのようにして生かされ再利用されたものを見ると、何となく微笑ましい。

2019年03月21日

タイの豚の串焼き「ムーサテ」

昨日 娘が返ってくると、ビニール袋を提げたままテーブルに近づいてきて、

「ムーサテ買ってきた。パアも食べるでしょ?」娘は日本語を話せず全て

タイ語のため、便宜上日本語に直しています。

娘は帰宅の際に必ず何某かの食品を買って来るが、たまに気の利いた

ものを買ってきても殆どが自分が食べるもので、私が手を出したいなどと

思うものは稀である。

晩酌を始めたばかりの私にこのツマミはうってつけで、「すぐ食べたいから

支度して」と注文をすると、すぐに出てきたのがこれ。

タイで豚の串焼きと言えばこの「ムーサテ」と「ムーピン」があるが、この

「ムーサテ」はインドネシアの「サテ」に由来しているそうで、味はカレーと

ココナッツミルクのタレを付けて炭火で焼いたものである。

付けダレはキューリや紫タマネギ・ピッキーヌー(唐辛子)に酢をかけ、更に

ピーナッツソースをたっぷり入れたものだ。

この「ムーサテ」をたっぷりと付けダレにつけて半分ほど食べ、残った串の

先でキューリやタマネギを刺して食べると、ピーナッツの味が口中に広がり

中に多少辛さが混じって、豚肉が美味しく食べられる。

「ムーサテ」と「ムーピン」どちらもカオニヤウ(糯米)とよく合いますが、私の

場合「ムーサテ」は酒のつまみに、「ムーピン」は食事のおかずとして何となく

食べ分けています。

参考であるがこちらがムーピン(写真はGoogleより借用)

娘が「美味しいからって、お酒まで飲み過ぎるとだめだよ」という忠告もあリ

お陰様で昨晩は飲みすぎもせず、美味しい晩酌にとなった。

こんな時 たとえ地は繋がっていなくとも、娘っていいもんだとつくづく思って

しまいます。

2019年03月20日

懐かしいもの見つけた:公衆電話

春はあけぼの。 やうやう白くなりゆく、山ぎはすこしあかりて

むらさきだちたる雲の、ほそくたなびきたる。

月曜はまだ外は真っ暗な朝5時45分に家を出る私は、朝食抜きのため

片道94キロを走って通勤するので、途中で腹を満たさねば会社に入って

しまうと、食べ物を口にする時間が無くなってしまう。

いつものことながらチョンブリバイパスにある、PTTのガソリンスタンド内の

セブンでお茶とパンそれにバナナを買って、車の中で腹を満たすのである。

このセブンに入る頃が丁度「春はあけぼの」を感じる時間帯で、漸く白々と

夜が明けるという頃合いである。

18日(3月)もいつものようにセブンで買い物をして、車に戻ろうとしてふと

店の出入り口のすぐ脇に懐かしいものがあることに気付いた。

迂闊にもここは何回も通っているが、全く気にも留めなかったのである。

それがこの公衆電話である。

プッシュボタン式の公衆電話で、機械の向かって右肩にはコインの投入口が

あり、配線も繋がっているようで、今でも現役で頑張っているかんじがする。

全体的に使い古してても、汚れておらずどう見ても今でも使っている人が

いるみたいだ。

確かに携帯の時代になってこういうものは無用化しているが、しかしである、

携帯であっても充電されているからこそのものであり、バッテリーチャージャー

が手元になかったり、携帯を忘れてきてしまった時には、こういうものの

利用価値は十分にある。ただし稀にだが。

この公衆電話を見て、何か自分自身を見たような気がした一日であった。

2019年03月18日

カメラが欲しい;タイの身近な野鳥たち

最近無性にカメラがほしくなりました。

特にカメラの趣味があるわけではないので、そんなに高性能のカメラでなく

ても、望遠レンズがあるものが欲しいんです。

確かに今の携帯のカメラは画質も良くいいんですが限界があり、対象物に

近寄ることが制限されてしまうのが残念なんです。

そのきっかけがこの鳥を見つけたからなんです。

この鳥結構見かけるんですが、高いところからなかなか降りてこなく、

いい声でさえずるんですが近くで見ることができません。

先日家の横の塀に停まったと思ったら、スーッと道路に降りたのが見えた

ので、慌てて携帯を持って外に出ました。

その時はもう遅く、隣のSoiの方に飛んでいきましたが、目にも鮮やかな

白い筋が印象的でした。

慌てて追いかけSoiに

入っていくと、まるで待っ

ていてくれたかの如く、

3軒目のお宅の塀に

停まっていました。

羽を広げて飛んでいる

姿は本当に白い筋が

綺麗です。

この写真を見ながら、

家に帰るとすぐに調べ

ました。

シキチョウという鳥です。

さてこちらもなかなか写真を撮らせてくれません。

そうなるとやっぱりカメラが欲しくなります。

頭部が灰色で羽が紅色

をしたベニバトです。

近くに巣があるのか、

最近しばしば見かけ、

写真に撮ろうと近づい

ても、ある程度

の距離迄行くとすぐに

飛び立って行ってしまい

中々撮らせません。

又 何とか近くまで来て、

さあと構えた時には既に

飛び立った後なんて

何回あったことか。

このハト普通のハトより

やや小ぶりかな感じ。

こちらは上のベニバトを撮るために、予め撮影準備をして表に出たとき、隣の

庭の柵にサアッと来て停まったので、陰に隠れてサッと撮った一枚です。

バードウォッチングの

経験のない私は、鳥に

興味がある方ではなし、

なんという鳥か図鑑で調

べたら、ヒヨドリの仲間

のようです。

詳しく調べると、どうも

チャイロヒヨドリでしょうか。

こちらは家の庭によく降りてきて、犬が落した食べかすを拾いにしょっちゅう

来ますが、同様に絶好のシャッターチャンスなど一度もありません。

この鳥の名前も後から

調べましたが、どうやら

チョウショウバトじゃ

ないかと思います。

しっかり写真を撮らせて

くれたと思ったのですが、

動きが悪いので注意し

てみたところ、片足が

ありません。

奇形なのか事故に遭遇

したのか、自然界で生き

抜くって大変なことだと

知らされました。

一方こちらもよく来る客人インドハッカです。

ムクドリや九官鳥の仲間のようですが、この鳥結構繁殖力も強く、タイで

はどこでも見かけますが、今や世界中というくらいに広がっているようです。

群れで行動している

ようですが、そのスキッ

プしながら歩くのが何ん

とも愛嬌があります。

ところがこの鳥、wiki

pediaで調べたらとん

でもない鳥でした。

以下Wikipediaより抜粋

スズメ目ムクドリ科ハッカチョウ属に分類される。

その分布域は急速に拡大しており、オーストラリアでは(もともと棲息して

いなかったが、害虫駆除対策で輸入した)、生態系にも悪影響が出始め、

IUCN(国際自然保護連合)種の保存委員会が、世界の侵略的外来種

ワースト100種の中に指定した。

もう一種 家の周りによく来て良くさえずる鳥なんですが、警戒心が強いのか

他の鳥よりも遠くで見つかってしまうようで、近づくことさえできません。

仕方ないですよね、非常に高性能な広角レンズの目を持っていますから。

長時間観察させて貰えず

何とか写真にとって、

その写真を少しづつ調整

したのがこの写真です。

バックが明るいため鳥を

観察するのが難しいん

ですが、頭に冠羽があり

腹部が白いので、多分

コシジロヒヨドリと思って

います。

そしてこちらが、ホバリングをしていることからハチドリと勘違いしたキバラ

タイヨウチョウです。

残念ながら数日前、この

マンゴーの木の枝は、

バッサリ枝を払った

ので、最近見かける

ことがなくなってしまい

ました。

また枝が伸びてきたら

姿を見せるでしょう。

上の写真のマンゴーの木で、ホバリングしている位置から約20Cm位上に、

昨年の雨季の始め頃だったか、フィンチが巣を作りました。

スズメよりやや小さく。

クチバシはスズメと同じ

感じのもので、フィンチ

だと思うのですが、何

フィンチなのか判りま

せが、腹部がまだらに

なっていますから、

これが特徴でしょう。

ところで私は、昨年全くの偶然にフアチュックの「啼き合せ」に遭遇しました。

フアチュック(タイ語)という名前もその時に知ったのですが、どうもタイ南部

では男たちがこの鳥に夢中になるようで、タイで鳥を扱っているペットショップ

でも見たことがあるし、ミヤさんの実家がランシットにあったころ、囮を使って

この鳥を捕まえているのも見たことがあります。

「コウラウン」という和名

のこの鳥、頭部にトサカ

状の冠羽を持ち、目の下

に赤い班があるのが

特徴です。

何よりこの鳥は素晴ら

しい鳴き声の持ち主の

ようで、「啼き合せ」も

盛んに行われている

ようです。

興味のある方下記ご覧ください。

私が以前投稿した「フアチュックの鳴き合わせ」

http://njin0426mh.namjai.cc/e229432.html

他のウェブサイトで、「3か国から1600羽、鳥の「鳴き合わせ」大会、タイ

裏では結構なお金が動いているんだろうなんて、下世話な心配までしてしまいます。

好きな人がいるものですが、でも私は自然の中に生息していて、自然の

姿のこの鳥を見たいし、写真に収めたいのです。

とはいえ判っていることは、カメラを買ったとしても、ロクすっぽ使わない

うちに「机の肥し」になっちゃうんでしょうね。 子供のようだねマッタク。

2019年03月15日

シラチャ在住の日本人に、密かな人気のタイレストラン

今週 昨年帰国したOさんが、所要で3日間シラチャに来ました。

所用とはいえ私用の来タイですから、気の合った者で食事をいうことに

なったのですが、Oさんの希望はタイ料理です。

場所は幹事のKさんにお任せですが、最近シラチャ在住の日本人に、

密かに人気があるという「ジャンパー」でということになりました。

Kさんの家族も昨年シラチャにきて、タイ料理が食べたいと言われ、昼間

家族と一緒にここにきて食事をしたんですが、好評だったと言っていました。

因みに店のカードに、ジャンパー、ティニー マークワー アーハン アロイと

書いてあります。

ジャンパー ここは美味しい料理がたくさんあります、と自賛しています。

この店シラチャ市街からちょっと離れてはいますが、そう離れているところ

ではなく、車がないとちょっと不便で、スクンビットからちょっと入った

小高い山の中腹にあります。

これがその「จัมผา(ジャンパー)」で下の駐車場から見た店の全景です。

上の屋上がレストランになっています。

こちらは屋上に行く途中の踊り場で、建物の裏側が見えますが、山の中腹

ということがよく判ります。

でも蛇なんかが入ってこないのかなと、余計な心配をしちゃいますね。

私たちが行ったのは12日の夕方だったので、蛇はいませんでしたがセミが

煩くない程度に鳴いていました。

さてこちらが屋上レストランです。

何の飾りっ気もなく、小ざっぱりとしたテーブルが並んでいますが、ムンム

アロイ程の人数は入れないと思いますが、静かでジャズボーカルの音も

ボリューム控えめに流れていていい感じです。

誰にも見られないひと時の、密かな食事を楽しみたい方にはいいでしょうね。

喫煙席は写真一番向こうの方にありました。

ここから見る景色は、小高い山の中腹のため周囲は何もない雑木林で、

遠くにシラチャの海に沈む夕日を見るのも、海岸端で見るのとはまた違った

趣がありいいものです。

ところで肝心の料理の方ですが、注文を終え料理が来たら早速撮ろうと

テーブルの上に携帯を用意しておいたのですが、忘れてしまい下の写真

一枚きりで、誠に申し訳ありません。

ビールが出てきて再会を祝し「乾杯」し話に花が咲いて、料理が出てきても

つまんでは飲むで、写真のことなど全く忘れ、気が付いた時にはもう遅く

オースワン(牡蠣と卵を和えたものの鉄板焼き)が少し残っているだけ。

仕方なく写真用にもう一品頼んだのですが、これも食べちゃいました。

嫌になっちゃいますね、呑兵衛は意地汚いためこういう時にボロが出ます。

ここはスクンビットから山側に入ったところですが、くどくどと判りづらい

説明をするより、店のカードに地図があったので、それに朱書きで補足を

加えましたので下記をご覧ください。

車で行くか、トゥクトゥクで行くしかありません。

追記となりますが、メニューは全て写真入りで日本語併記ですから問題ない

とは思いますが、女性店員はタイ語しかわかりません。

私たちの時には、オーナーなのかマネージャーなのか出てきて英語で

対応してくれました。

メニューに日本語が併記されているくらいですから、日本人客を意識してか

タイ料理といえどもやさしい味付けだった気がします。

2019年03月13日

我が家の初物マンゴー

暑気入りしたせいか、休日家にいると暑くて敵いません。

この暑さで、日中は鳥の鳴き声も少なくなり、虫の姿も見えません。

家のマンゴーも、日当りのいいところは大分黄味掛かってきました。

夕方になるとさすがに

暑さも和らぎ、外で

マンゴーの具合を見て

いるとミヤさんが「ピーノ

マムアン4つくらい採っ

て」、と声を掛けてきま

した。

4つと言わず、色づき始めたのは全部取ればいいのにと思いましたが、そん

なに一度に採ったところで、全部食べれるものでもなく、ミヤさんに従います。

我が家の初物マンゴー

です・・・が、まだ駄目と

言って食べさせてもらえ

ません。

多分もう2~3日おいて

甘くなったら食べようって

ことだと思います。

でもね、私は黄色くなって甘いマンゴーより、このくらいで甘さと酸っぱさが

微妙な感じのものを、そのままコリコリ食べるのが好きなんです。

タイ人は黄色くなったマンゴーよりも、まだ青いマンゴーを食べるのがどうも

一般的なようで、我が家でも甘くなったマンゴーを食べるのは稀です。

この見るからに酸っぱ

そうなものを、砂糖と

唐辛子を混ぜたものや、

ナンプラーに唐辛子を

溶いたナムチムにつけ

て食べるんですが、

これが娘の大好物で、

そのほかマンゴーの

ソムタムも好きです。

左の写真は、娘が

食べていたもので、

右側の容器に入って

いるのはガピ(エビと

唐辛子を練った、調味

料)です。

私も時々何もつけないで食べますが、最初の内は酸っぱ過ぎて腰が引け

ますが、慣れてくると結構おいしく食べられます。

ところでこちらは何かわかりますか??

およそ想像はつくと思いますが、マンゴーをもぎ取る道具なんです。

赤い部分にマンゴーを

すっぽり乗せて、先端の

淵でマンゴーの弦を引き

切るんです。

こんなもの買わなくても、

大きなペットボトルを縦に

半分に切って、飲み口の

所に竹の棒を結えれば

できるんですが、面倒

がり屋のミヤさんは

そんなこと考えません。

口八丁で口だけは器用なタイ嫁ですが、手の方はというとからっきしの不器

用だから、買った方が早いし長持ちすると考えちゃうんです。

ところでタイのマンゴーというと「カオニヤウ マムアン(マンゴー)」ですが、

私はこれが苦手です。

カオニヤウ(もち米)に

甘いココナッツミルクを

かけ、マンゴーと一緒に

食べるんですが、甘い

もち米に甘いココナッツ

ミルクをかけ、更に甘い

マンゴーを食べるなんて

私の思考能力というか、

脳みそが拒絶反応を

起こしてしまうんです。

※写真はGoogleの写真集より借用しました。

大体にこれはデザートに出されるのがほとんどで、デザートっていうことは

食後ですよ。

食後にまたベタ々甘いコメを食べるんですか?

私は食べられませんね、食後に甘い「ボタ餅」を食べるようなもんだと、

どうしても思ってしまいます。

でも、甘党の女性にとってはきっと美味しいんでしょう。

2019年03月10日

珍しい土産「アヒージョ」と「サバ缶」

珍しい日本の土産を頂いたので紹介します。

私の駐在先に道産子のGさん(私の後任)がいますが、彼が一時帰国した折

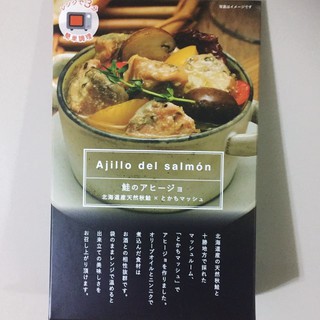

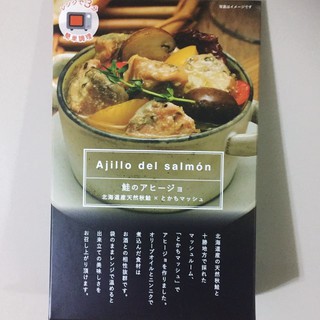

北海道の土産だと言って、下の写真の食べ物をくれました。

「ありがとう」と言って頂いたものの、「アヒージョ」なるものが名前は聞いた

ことはあっても、いまだ食べたことがありません。

包装の下の方に、北海

道の秋鮭と、十勝産の

マッシュルームをオリー

ブオイルとニンニクで

煮込んだ云々とあり、

それでは今夜にでもと

思いながら、帰宅すると

冷蔵庫に入れたのが

悪かったんですね。

3週間ばかり忘れてし

まいました。

さてアヒージョなる食べ物がこんなに美味しそうなものなんて知らなかった

私は、どこの国の料理か調べました。

以下Wikipedeaより

スペインのマドリード以南の小皿料理で、刻んだニンニクとオリーブオイル

で煮込んだ料理とありました。

タイの「トムヤム」と同じで、正式には牡蠣アヒージョとか海鮮アヒージョなど

具によって呼び方が変わるとのこと。

ところで肝心の味の方ですが、鮭の味が程よく美味しかったのですが、私は

簡単に電子レンジでチンをしたため、オリーブオイルが濃くなったしまい、

年寄りにはきつい感じだったので、お湯でやさしく温めることをお勧めします。

又 包装紙に「鮭と十勝マッシュのペペロンチーノ」のレシピが載っていま

したが、単独で食べるよりこちらも捨てがたいのではないかと感じました。

こちらは最近、再就職の際にお世話になった恩人Mさんからの頂き物です。

頂いた袋は缶詰のようで、中から出てきたのは缶詰には違いありませんが、

ちょっと目を引く、綺麗なデザインのサバ缶でした。

ところで、サバ缶にレモン

バジル味って一体何だ?

という訳で、頂いたMさん

には悪いのですが、

Googleで調べたらあり

ました、写真入りで。

〔本当に旨い「サバ缶」はこれ!”サバジェンヌ”が厳選した絶品10缶〕

の記事の中で紹介していました。

nttps://kakakumag.com/food/?id=12571

それはこんな紹介でした。

岩手県産「さば缶詰」レモンバジル味

東日本大震災で全国から届いた恩に応えたい、という岩手県の思いから

生まれたサバ缶。

フランス語のCa Va=元気?の掛け合わせで、レモンの爽やかさと

バジルの風味が会いまったさっぱり系の旨さ。

(材料表示にレモン果汁とバジルが別表示のため、レモンバジルでは

なさそうに思います)

※”サバジェンヌ”=池田陽子さん

日本各地のサバグルメが集う「鯖サミット」の事務局を担う「全日本さば

連合会」の広報担当”サバジェンヌ”として活躍中とありました。

ちらのサバ缶の方ですが、宣伝文句に偽りはなく、サッパリした味で美味しく

頂きました。

私は嗅覚が鋭くない

ので、缶詰を開けた

時の感じは他のものと

あまり変わり映えしま

せんでしたが、口に

入れた感じはサッパリ

していて食べ易かった

ですね。

どちらも対して荷物になるわけでなく、上げて喜ばれるんならこんな

いい土産はないですね。

ところで「鮭のアヒージョ」にしろ「Ca Va缶」にしろ御当地産で、こう

いうものは日本では全国各地にあり、特産・名産等々銘打ってあり、

どこへ行っても「道の駅」などに立ち寄っても、その土地の特色ある

土産物に出会えます。

ところがタイはどこへ行っても、「土産物屋」が軒を連ねている所を

探してみても、特色あるものは少なく土産探しに困ります。

大分県が発祥の「一村一品」も、タクシン元首相が広めたそうですが

まだまだ工夫がありそうです。

是非とも御当地の特色ある土産物を作ってほしいものです。